Mit der Coronapandemie sind Desinfektionsmittel knapp geworden. Die Meraner Obstgenossenschaft Cafa produziert welche – aus Solidarität.

Gesellschaft & Wissen

Immer im Dienst

Aus ff 13 vom Donnerstag, den 26. März 2020

Die Coronakrise zeigt, dass es ohne Kassiererinnen, Pflegekräfte, Busfahrer, Ärztinnen, Bestatter und Lieferanten nicht geht. 15 Protokolle aus einem unsicheren Alltag.

Es ist ein Donnerstagnachmittag, der sich anfühlt wie ein früher Sonntagabend: Die Straßen im Dorf sind fast menschenleer, vereinzelt huscht jemand in den Supermarkt, man nickt sich freundlich grüßend zu, aber weicht einander doch eher aus. Drinnen im Laden sind Hinweisschilder angebracht, bitte Abstand halten, auf dem Boden kleben Mindestmetermarkierungen. Verkäuferinnen und Kassiererinnen tragen Handschuhe und Mundschutz. Vertraute Gesichter sind plötzlich fremd.

An der Kassa unterhält man sich, Thema natürlich das Coronavirus. Ob man denn noch bedenkenlos mit Bargeld bezahlen könne, fragt eine Kundin. Die Kassiererin zuckt mit den Achseln: „Wir haben ja Handschuhe an.“ Ein exponierter Job in unsicheren Zeiten.

Wem es nicht schon klar war, dem wird spätestens jetzt, in Corona-Zeiten, vor Augen geführt, wie unverzichtbar einige Berufe in unserer Gesellschaft sind. Es sind die Menschen, die derzeit das Land am Laufen halten. Während Südtirol angehalten ist, zu Hause zu bleiben, müssen sie raus, damit Menschen und Waren transportiert, Lebensmittel und Arzneien gekauft und Kranke behandelt werden können. Damit der Müll entsorgt und die Post zugestellt wird. Sie ermöglichen weiterhin unser zivilisiertes Zusammenleben.

Die vielen Beschäftigten in Krankenhäusern, im Handel und auf den Straßen stehen in ständigem Kontakt mit Menschen, leben mit der Gefahr, sich anzustecken. Und sind oft nicht ausreichend geschützt, weil Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel fehlen.

Die jetzt so wichtigen Berufe zählten bisher zu den besonders undankbaren – gemessen am Einkommen, an der körperlicher Belastung, an den Überstunden und den oft schlechten Arbeitsbedingungen. Und: Fast immer ist es Frauenarbeit.

Frauen tragen in Südtirol laut Arbeitsmarktbeobachtung für 2019 die Hauptlast in Gesundheits- und Sozialberufen, im Handel und in der Bildung. Sie arbeiten oft in genau den Berufen, die man jetzt als „systemrelevant“ bezeichnet. Das Virus, die Unsicherheit, der neue Arbeitsalltag – wie geht man mit so einer Situation, mit so einem Ausnahmezustand um? Wir haben mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen – aber nicht alle wollten sich mit Name und Foto exponieren, nicht alle hatten Zeit. Die 15 Protokolle stehen stellvertretend für all jene Beschäftigten, Frauen und Männer, in Dienstleistungsjobs, die für unser tägliches Leben wichtig sind. Wir sollten sie auch nach der Krise nicht vergessen. (Notiert von Alexandra Aschbacher)

Hanni

Kassierin Supermarkt

An diesem Samstag Nachmittag sind nur wenige Kunden im Supertip. Normalerweile würden sich zu dieser Zeit Hunderte von Menschen zwischen den Regalen dieses Einkaufszentrums in St. Lorenzen an der Grenze zu Bruneck herumtreiben. Seit Samstag ist nur mehr eine der Eingangstüren offen, es wird darauf geachtet, dass sich immer nur eine kleine Anzahl von Kunden im Inneren aufhält. „In den ersten Tagen der Corona-Krise hat es einen Ansturm gegeben, wobei es auch zu Hamsterkäufen gekommen ist“, erzählt Hanni, eine der Kassiererinnen. Inzwischen habe sich die Lage beruhigt: „Ich habe sogar den Eindruck, die Leute sind ruhiger geworden. Sie lassen sich Zeit, kommen einzeln durch die Tür, respektieren die Abstände.“ Seit Hanni Handschuhe und – seit gut einer Woche – auch eine Schutzmaske trägt, fühlt sie sich sicherer, auch wenn ein mulmiges Gefühl geblieben ist: „Wenn ich zurückdenke, waren wir über mehrere Tage ziemlich schutzlos. Da stehen Leute vor dir, die husten und niesen – und du weißt nicht, sind sie nur verkühlt oder was? Das bereitet mir schon Sorge, schließlich gehe ich nach der Arbeit zurück zu meiner Familie.“

Als wir ihr sagen, dass sie Teil einer Geschichte über die „Heldinnen des Alltags“ werde, winkt Hanni ab: „Aber nicht doch! Helden sind Ärzte und Pflegerinnen. Über die müsst ihr schreiben. Wir tun nur unsere normale Arbeit.“ Deshalb will sie auch nicht, dass ihr Familienname in der Zeitung steht: „Wer mich auf dem Foto erkennt, weiß, wer ich bin.“ (Notiert von Norbert Dall’Ò)

Lukas Treibenreif

Lkw-Fahrer, EMT-Transport

Ich bin gerade auf dem Rückweg von Wörgl, ich habe einem Großverteiler Wein geliefert. Es sind kaum noch Pkws unterwegs, Lkws hingegen schon. An der Grenze bin ich bis jetzt immer durchgewinkt worden. Gestern aber hatte ich eine Lieferung ins Veneto und auf dem Firmengelände hat man bei mir Fieber gemessen. Bei einigen Betrieben muss man auch einen Mundschutz anziehen.

Die Situation ist für uns Lkw-Fahrer schwierig, wir müssen fahren, am besten schnell, weil das Krankenhaus etwas braucht, weil der Supermarkt etwas braucht, weil die Industrie etwas braucht. Auf Firmengeländen dürfen wir nicht mehr aussteigen, auch nicht, um auf die Toilette zu gehen oder uns die Hände zu waschen. Auf den Raststätten gibt es kein warmes Essen mehr, auf den Parkplätzen an der Autobahn sind viele WCs geschlossen. Wir sollen auf die Hygiene achten und dann macht man die WCs zu, das ist doch ein totaler Widerspruch!

Ich habe immer Desinfektionsmittel mit dabei. Wenn ich das Fahrerhaus verlasse, trage ich Handschuhe und habe ein Tuch vor dem Mund. Ich mache mir keine Sorgen, aber ich mache mir so meine Gedanken. Ich bin vorsichtig, greife nicht mehr an jede Türklinke, sondern nehme den Ellenbogen oder ich schiebe eine Tür mit dem Hintern auf und dann wieder zu. Wenn ich durch Städte und Dörfer fahre, ist niemand mehr zu sehen. Das schlägt auf die Stimmung.

Jeder, der jetzt draußen arbeiten muss, die im Krankenhaus zum Beispiel, die haben meinen Respekt. Ich wünsche allen viel Glück. Schauen wir, dass wir das alles gut überstehen. (Notiert von Andrej Werth)

Cäcilia Sieder

Verkäuferin

Die Pensionistin aus St. Sigmund ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet als Urlaubsvertretung für die Bäckerei Gatterer mit Sitz in Kiens. ff hat sie am vergangenen Freitag im Laden von St. Lorenzen getroffen. Cäcilia trägt Handschuhe und schützt sich mit einem Schal. Warum keine Maske? „Ich habe zwar eine Maske, aber die schnürt mir die Luft ab. Unmöglich, mit diesem Ding im Gesicht zu arbeiten.“ Sie werde noch an diesem Freitag eine neue hoffentlich bequemere Maske erhalten, sagt sie.

Noch vor 14 Tagen habe sie sich keine Sorgen gemacht: „Damals dachte auch ich, dass mit diesem Virus übertrieben wird.“ Inzwischen habe sich das geändert: „Jetzt habe ich ein komisches Gefühl und auch ein bisschen Angst. Man weiß ja nie.“ Im Geschäft höre man ja „die unmöglichsten Dinge“. Cäcilia Sieder: „Es gibt Kunden, die erzählen, dass das Virus absichtlich in Umlauf gebracht wird, um die Zahl der Menschen zu reduzieren. Andere meinen, das sei alles nur Geschäftemacherei. Kurzum, man weiß oft wirklich nicht, was man denken soll.“

Und wie ist es, im Laden zu stehen, während sich die Hiobsbotschaften tagtäglich überschlagen? „Eigentlich nicht viel anders als früher. Der Mundschutz, die Handschuhe, die strengen Hygieneregeln, aufpassen, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig ins Geschäft kommen, morgen bekommen wir eine Plexiglasscheibe, die den Kassabereich abschirmt und uns zusätzlich Sicherheit gibt. Hoffen wir, dass das alles bald vorbei ist.“ (Notiert von Norbert Dall’Ò)

Markus Mitterrutzner

Dienstleiter Weißes Kreuz

Mit 42 Jahren ist er zwar noch jung, beim Weißen Kreuz aber längst ein alter Hase. Seit 21 Jahren ist Markus Mitterrutzner mit dabei. Seit fünf Jahren leitet er die Dienststelle in Klausen. In diesen Jahren hat er viel erlebt, gesehen, gemeistert. Aber die derzeitige Situation bringt selbst ihn, den Optimisten, an seine Grenzen.

Die tägliche Arbeit hat sich mit Corona sehr verändert. Eine Situation wie diese, sagt er, habe er noch nie erlebt. „Wir wissen alle noch sehr wenig über dieses Virus. Aber wir ziehen alle an einem Strang, von der Landesnotrufzentrale über die Behörden bis hin zu den Gemeinden. Das löst eine unglaubliche Kraft aus.“

Die großen Herausforderung im Moment: Personal muss umstrukturiert, der Fuhrpark abgedeckt, die Hygienerichtlinien eingehalten werden. Krankentransporte wurden – bis auf jenen von Dialyse- oder Tumorpatienten – weitgehend eingeschränkt. „Die täglichen Neuerungen haben uns zu Beginn ziemlich verzweifeln lassen“, sagt Mitterrutzner. „Von der eigens eingerichteten Stabstelle in der Zentrale in Bozen erhalten wir aber großen Rückhalt.“ Diese Stabstelle gibt klare Anweisungen, wie der Transport von Covid-19-Patienten ablaufen muss, das Prozedere ist klar definiert: Die Trennfenster zwischen dem Patienten und der Fahrerkabine bleiben geschlossen, alle Mitarbeiter tragen eine komplette Schutzausrüstung, inklusive Overall, chirurgische Schutzmaske, Handschuhe und Brille.

Die Bilder aus der Lombardei beeindrucken den erfahrenen Rettungssanitäter: „Natürlich schüchtern diese Bilder ein. Südtirol unternimmt aber gerade alles, damit es uns gelingt, die Kurve zu kratzen.“ Als Dienstleiter sieht er es als eine seiner Hauptaufgaben, die sechs Mitarbeiter und die über 120 Freiwilligen zu schützen und zu beruhigen. Erst recht, seit bekannt wurde, dass mehrere Mitarbeiter des Weißen Kreuzes positiv getestet wurden. „Einzelne Freiwillige wollten sich auch schon zurückziehen“, erzählt er, „die Mehrzahl arbeitet aber noch motivierter und möchte sogar zusätzliche Dienste übernehmen.“ Unterstützung ist auch beim neu eingeführten Einkaufsdienst gefragt: „Heute hat in Klausen die erste Patientin diesen Dienst in Anspruch genommen. Ein Freiwilliger hat für eine Tumorpatientin, die keine Verwandten in der Nähe hat, dringend notwendige Medikamente und Lebensmittel eingekauft. Da er ihr Haus nicht betreten darf, hat er sie ihr vor die Haustür gelegt. Die Dame war so dankbar, dass sie unserem Freiwilligen als Dankeschön ein Bild gemalt hat.“

Auch persönlich hat Markus Mitterrutzner die Wucht des Virus voll zu spüren bekommen. Vor wenigen Tagen ist ein junger Klausner durch eine Krankheit plötzlich verstorben. „Wir Freunde und Kollegen konnten die Familie aber auf diesem schweren Weg der gemeinsamen Trauer nicht begleiten. Hier sieht man, wie sehr sich unsere Welt verändert hat.“ (Notiert von Verena Pliger)

Irene Platter

Pflegedienstleiterin Pflegeheim Völlan

Die dramatische Situation in den Altenheimen in St. Ulrich und Kastelruth hat vor Augen geführt, wie gefährlich das Coronavirus für die Menschen ist, die in diesen Strukturen leben und arbeiten. Irene Platter ist die Pflegedienstleiterin im Pflegeheim St. Josef in Völlan. Sie berichtet, dass die Lage stabil sei: „Wir haben keine Infizierten“ (Stand: Samstag, 21. März). Der Alltag habe sich freilich verändert: „Wir haben die Hygieneregeln noch einmal verschärft, wir achten penibelst auf die Desinfektion der Oberflächen und auf das Händewaschen. Gesichtsmasken sind wie überall auf der Welt auch bei uns Mangelware und müssen deshalb sehr gezielt eingesetzt werden.“

Seit nunmehr zwei Wochen sind in Völlan, so wie auch in anderen Heimen, Besuche von Angehörigen untersagt. Wer den Betreuten etwas bringen will, muss die Sachen am Eingang abgeben. Dort werden sie desinfiziert, bevor sie an die betreffenden Personen weitergegeben werden. Platter erzählt, dass die meisten der betagten und gebrechlichen Heimbewohner nicht mehr in der Lage seien zu verstehen, was um sie herum passiere: „Aber es gibt auch Rüstige, die besorgt fragen, warum sie nicht mehr Besuche empfangen dürfen. Wir erklären ihnen den Grund – und sie verstehen.“

Dank neuer Technologien kann vielfach zumindest ein virtueller Kontakt aufrechterhalten werden: Angehörige nehmen Fotos und Videos auf und schicken sie an das Pflegeheim. Die Betreuten können die Bilder dann am Tablet der Pflegerinnen und Pfleger anschauen. Irene Platter: „An Vatertag haben sich dank dieser virtuellen Kommunikation unglaublich rührende Szenen abgespielt.“

Ob sie Angst vor einer Ansteckung habe? Irene Platter: „Nein, Angst habe ich keine. Ich arbeite lange genug in diesem Bereich, um zu wissen, dass ein gewisses Risiko immer besteht. Angst habe ich eher, weil mir bewusst ist, dass ich für die Bewohner hier ein Risiko darstelle. Wir Pflegerinnen und Pfleger könnten, wenn wir nicht vorsichtig sind, das Virus ins Pflegeheim schleppen. Davor habe ich Angst.“ Für alle, die in Altenheimen arbeiten und also jeden Tag von ihrem Wohnsitz zum Arbeitsplatz pendeln, gelte deshalb: Höchste Vorsicht, jeden Kontakt mit potentiell infizierten Personen und Umgebungen vermeiden.

Für die Altenheime wurde sowohl ein externer wie ein interner Krisenstab eingerichtet. Das funktioniere sehr gut, weil man dadurch zum einen laufend mit Informationen versorgt werde und zweitens eine kompetente Anlaufstelle für alle möglichen Belange habe. Die Pflegedienstleiterin sagt, sie sei stolz auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Unglaublich, was die jetzt leisten. Dieser Notstand scheint neue Kräfte zu mobilisieren.“

Irene Platter abschließend: „Wir sind uns bewusst, dass wir von diesem Virus vielleicht nicht verschont bleiben werden. Aber wir tun alles, um darauf vorbereitet zu sein. Jeder Tag, der vorbeigeht, ohne dass wir Infizierte oder gar Tote haben, ist ein guter Tag.“ (Notiert von Norbert Dall’Ò)

Klaus Orion

Apotheker, Madonna-Apotheke, Bozen

Mein Alltag hat sich in den letzten Wochen verändert. An einem normalen Tag gehen bei uns zwischen 400 und 500 Kunden ein und aus, wir bekommen ständig Niesen und Husten ab, das Risiko, sich etwas einzufangen, ist immer da. Aber das hat sich jetzt geändert. Wir haben eine Plexiglasscheibe aufgestellt, da hustet dir keiner mehr ins Gesicht, wenn du mit ihm redest. Gerade gibt es auch viel weniger Kunden als sonst, die Altstadt von Bozen ist wie ausgestorben.

Vor zwei Wochen war das noch anders, da gab es auch in der Apotheke ein paar Hamsterkäufe, die Kunden haben sich mit fiebersenkenden Mitteln, Fiebermesser, Masken und Handschuhen eingedeckt, viele haben auch ihre Dauermedikationen gekauft. Die Kunden haben sich am Anfang nicht an die Abstände gehalten, das hat sich aber stark verändert, jetzt traut sich keiner mehr, dem anderen näher zu kommen. Viele Leute sind extrem ängstlich, tragen einen Mundschutz und reden weniger als sonst, sie fragen ständig nach Schutzmasken, die sind aber ausverkauft. Wir tragen seit zwei Wochen selbst Mundschutz, wir tun alles, um jegliches Risiko zu vermeiden. Die Medikamente werden bei uns noch nicht knapp, Desinfektionsmittel stellen wir selbst her, ich habe aber gehört, dass manche Apotheken in Südtirol einen Engpass an Paracetamol haben.

Ich habe keine Angst, mich anzustecken, aber ich tue alles, damit sich das Virus nicht ausbreitet, für viele Menschen ist es gefährlich. Ich desinfiziere mir fast nach jedem Kunden die Hände oder trage Handschuhe. Wir desinfizieren auch die Tastatur des Computers, unsere Theke oder unser Bankomatgerät.

Außerhalb der Apotheke treffe ich mich mit niemandem mehr, ich vermeide jeden Kontakt, und ich passe auch zuhause sehr auf, meine Frau ist schwanger. (Notiert von Andrej Werth)

Massimo Ribetto

Vorsitzender der Krankenpfleger-Gewerkschaft Nursing Up

Ich bin Krankenpfleger, aber arbeite schon seit geraumer Zeit in Vollzeit für die Gewerkschaft. Im Gegensatz zu meinen Kollegen im Sanitätsbetrieb, die ja öffentlich Bedienstete sind, darf ich mich öffentlich über die Arbeit der Krankenpfleger äußern. Zur Zeit ist die Situation auch für unsere Berufsgruppe äußerst schwierig und meine Arbeit, die derzeit täglich rund 12 Stunden in Anspruch nimmt, geht weit über herkömmliche gewerkschaftliche Arbeit hinaus.

Es gibt mehrere große Probleme: Da ist zum einen jenes, sich fachgerecht zu schützen, Stichwort Schutzmasken und -kleidung – ein Problem, das im übrigen nahezu das ganze Gesundheitspersonal betrifft. Alle Masken sind absolute Mangelware, nicht nur in Italien, sondern weltweit.

Pflegepersonal, das mit Coronapatienten zu tun hat, braucht zu seinem Schutz aber auch noch Brillen, Overalls, Handschuhe und Schuhüberzug. Es ist sehr schwierig und gefährlich zu arbeiten, wenn das eine oder andere fehlt. Je länger dieses Material in Verwendung ist, desto schneller nützt es sich ab. Es muss regelmäßig gewechselt werden, damit ein wirksamer Schutz gewährleistet ist. Leider ist es im Krankenhauses Bozen schon so weit gekommen, dass verängstigte und verzweifelte Mitarbeiter aus Abteilungen, die nicht die ihren waren, Schutzmasken entwendet haben.

Ich will die Bemühungen des Sanitätsbetriebes zur Bekämpfung der Pandemie nicht schmälern, doch die interne Kommunikation und Information lässt zu wünschen übrig, wie mir die Kollegen berichten. Man hat den Eindruck, dass es an einer zentralen Koordinierungsstelle fehlt. Der Sanitätsbetrieb hat eine operative Taskforce, die ihr Bestes gibt. Sie definiert auch interne Prozessabläufe, Protokolle, nach denen vorgegangen werden muss. Doch diese Protokolle werden oft mit Verspätung kommuniziert und sind manchmal schnell durch eine sich rasant ändernde Situation überholt.

Um nicht missverstanden zu werden: Ich will keine Polemik schüren – das gesamte Gesundheitspersonal gibt sein Bestes. Aber es geht auch um Entscheidungen, die dieses Personal schützen sollen und da gibt es intern eine oft widersprüchliche und mangelhafte Information.

Ein weiteres Problem für die Pfleger sind die vielen neuen Aufgaben, mit denen sie im Zuge der durch Corona bedingten internen Reorganisation konfrontiert sind. Einzelne Abteilungen wurden geschlossen, um mehr Personal und Ressourcen für die Coronapatienten zu haben. So kommen Krankenpfleger nun auch auf Abteilungen wie beispielsweise jener der Reanimation zum Einsatz und müssen Ärzte etwa beim Intubieren helfen. Für jemand, der das noch nie gemacht hat, ist das eine psychische Stresssituation. Etliche Krankenpfleger sind nun mit einem Instrumentarium, aber auch mit Behandlungen und Therapien konfrontiert, die ihnen nicht vertraut sind. Die eingeforderte maximale Flexibilität erfordert so gesehen einen hohen Preis.

Zu den komplexen Herausforderungen gesellen sich die persönlichen Sorgen und Ängste. Viele haben Angst, nicht nur sich selbst anzustecken, sondern auch ihre nächsten Familienangehörigen, wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommen. Eine begründete Angst. Vielen würde es helfen, wenn sie sich für die Zeit der akuten Coronakrise isolieren könnten, doch hierzu bräuchte es eigene Unterkünfte. (Notiert von Markus Larcher)

Elisabeth Gruber

Ärztin, Krankenhaus Bruneck

In der Notfallmedizin sind wir es gewohnt, mit schlimmen Situationen umzugehen, aber was wir mit dem Coronavirus erleben, ist eine andere Ebene“, sagt Elisabeth Gruber, seit 2007 Leiterin der Notfallmedizin am Krankenhaus Bruneck – und hier sozusagen der verlängerte Arm von Marc Kaufmann. Kaufmann ist der Chef der landesweiten Coronavirus-Einsatzleitung, die aus Dutzenden Experten des Dienstes für Rettung- und Notfallmedizin besteht. Elisabeth Grubers Aufgabe ist es, am Krankenhaus Bruneck die Weisungen umzusetzen, die täglich, mitunter sogar stündlich, von Rom und Bozen erteilt werden. Ihr zur Seite steht wiederum eine Taskforce. Dieser gehören Bezirks-direktor Walter Amhof, Sanitätskoordinator Marco Pizzinini, Grubers Stellvertreterin Rosmarie Oberhammer, Sanitätsdirektor Michele Sommavilla, Pflegekoordinator Alexander Kugler, Marlene Notdurfter sowie die Chefs der wichtigsten Abteilungen an.

Seit dem 6. März gibt es täglich Videokonferenzen, die Ausnahmesituation, sagt Elisabeth Gruber, habe auch ihre positiven Aspekte: „So gut wie sie derzeit ist, war die Zusammenarbeit in der Südtiroler Sanität nicht oft.“

Wie rasant sich die Situation von Tag zu Tag verändert, zeigt der Stufenplan, der sukzessive umgesetzt und angepasst werden musste. Zunächst waren Covid-Patienten in die Krankenhäuser von Sterzing, Schlanders und Innichen gebracht worden, Patienten, die nicht stationär aufgenommen, aber isoliert werden müssen, kamen nach Gossensass. Die ersten Intensivbetten wurden in Meran und Schlanders eingerichtet. Rasch stellte sich heraus, dass diese nicht ausreichen. Mittlerweile gibt es eine intensivmedizinische Betreuung von Covid-Patienten auch in den Krankenhäusern von Bozen, Bruneck und Brixen. Eine „normale“ Intensivmedizin gibt es zusätzlich am Krankenhaus Bozen. „Wir haben in Bruneck praktisch über Nacht elf Corona-Intensivbetten geschaffen, Meran hat auf 16 Intensivbetten aufgerüstet. Das war eine Herausforderung – auch für die technische Abteilung, die in kurzer Zeit wichtige strukturelle Veränderungen vorgenommen hat.“

In einer kurzen Führung erklärt uns Elisabeth Gruber die Maßnahmen, die am Krankenhaus Bruneck getroffen wurden, um die Struktur covid-frei zu halten: getrennte Eingänge, die Prä-Triage im Foyer für alle, die das Haus betreten, Patienten mit Symptomen werden in einer eigens eingerichteten Ambulanz außerhalb des Spitals betreut, Aufklärung und Hygyienevorrichtungen überall.

Die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um Infektionen zu verhindert, sind extrem aufwändig: Allein Bruneck und Innichen benötigen täglich etwa 300 Mäntel und Masken. Nur ein Teil davon darf – nach gründlicher Reinigung, die in einer externen Struktur vorgenommen wird – mehrmals verwendet werden. Elisabeth Gruber: „Mit dieser Schutzkleidung zu arbeiten ist ziemlich anstrengend, es kratzt, man schwitzt, man darf während eines Einsatzes nicht mal etwas trinken, nicht mal ... Da werden sämtliche menschlichen Bedürfnisse, die Ärzte und Pflegerinnen ja auch haben, auf Null gesetzt.“ Deshalb ist sie voller Bewunderung und Anerkennung für alle, die im Krankenhaus arbeiten.

Spielt Angst auch eine Rolle? Gruber: „Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber mich überrascht, dass sich ziemlich schnell so etwas wie Routine eingestellt hat. Das ist gut so, weil es bedeutet, dass wir arbeiten, wie wir immer gearbeitet haben. Wir lachen sogar manchmal. Auch das braucht es. Andererseits ist natürlich eine gewisse Unsicherheit dabei. Bislang wissen wir sehr wenig über dieses Virus. Deshalb ist Vorsicht oberstes Gebot.“

Die Ärztin pendelt jeden Tag nach Luttach, wo sie in einem Haus mit ihren Eltern wohnt: „Ich halte mich auf Distanz, weil ich mir eine Infektion, die ich dann möglicherweise ins Krankenhaus schleppen würde, nicht leisten kann und will.“ Schwerer würden es Kolleginnen haben, die mit Mann und Kindern leben: „Die müssen verdammt aufpassen.“

Das Damoklesschwert Coronavirus erhöhe auch die psychische Belastung – so sehr, dass Ärzte mitunter eine Betreuung benötigen: „Es war super, dass der psychologische Dienst uns sofort zur Seite gesprungen ist.“ Wichtig sei diese Hilfe, um Stresssituationen zu vermeiden: „Wer Stress hat, arbeitet nicht gut. Angst führt mitunter zu Stress, und Stress kann man in dieser Situation gar nicht gebrauchen.“ Mittels Gesprächen mit Menschen, die Erfahrung mit ähnlichen Situationen haben, und auch mit Entspannungstechniken könne Stress abgebaut werden. Elisabeth Gruber: „Wir kaschieren es zwar, aber hinter unserer Maske tut es auch oft menschelen.“

Das Gespräch findet am Telefon statt: „In Zeiten wie diesen ist das klüger, als an einem Tisch zu sitzen“, sagte die Ärztin im Vorfeld. Trotzdem bemühen wir uns, möglichst viele Aspekte zu berücksichtigen: zum Beispiel die Versorgung mit Hilfsmittel. Frau Doktor, bekommt ihr alles, was nötig ist?

Bei dieser Frage braucht Gruber einige Sekunden, bevor sie zur Antwort ansetzt: „Nun ja, ich verstehe ja, dass es schwierg ist. Ja, es ist extrem schwierig, denken wir bloß an die Versorgung mit Masken. Denn wer konnte noch vor einem Monat ahnen, was wir heute alles brauchen würden?“ Allerdings leiste das Ökonomat „Unmenschliches“, um zu bekommen, was zu bekommen ist: „Ich beneide die Mitarbeiter dort wirklich nicht, wie sie Tag und Nacht versuchen, über sämtliche Kanäle die notwendigen Sachen einzukaufen.“

Applaus gibt es auch für die Sanitätsspitze auf Landesebene: „Ich muss sagen, in Bozen tun sie alles, um auf diese Situation so schnell und unbürokratisch wie möglich zu reagieren.“ Zum Beispiel können jetzt problemlos pensionierte Ärzten oder solche, die privat ordinieren, zusätzlich angestellt werden.

Wie lange halten Sie das aus, Frau Doktor? Wie lange, glauben Sie, dauert diese Notsituation? Elisabeth Gruber: „Auf Landesebene werden mehrere Szenarien durchgespielt. In einigen Tagen wird man wissen, ob die Maßnahmen zu den gewünschten Ergebnissen führen. Ich bin überzeugt, dass das Südtiroler Sanitätswesen bisher gut gearbeitet hat. Wir sind darauf vorbereitet, 3 Monate lang 100 Intensivbetten betreuen zu können. Allerings hoffe ich, dass das nicht nötig sein wird.“ (Notiert von Norbert Dall’Ò)

Sara Zanetti

36, Hebamme im Brixner Krankenhaus und Präsidentin der Berufskammer der Südtiroler Hebammen

Wir sind sehr gefordert. Zurzeit sind die Schwangeren ziemlich auf sich alleine gestellt, die Unterstützung von Freunden, von einem größeren familiären Umfeld bleibt wegen des Coronavirus aus. Die Hebammen-begleitung nach der Geburt, die in Südtirol im Rahmen des Projektes „Rund um die Geburt“ endlich aufgebaut wurde, fällt mancherorts ebenso weg, da das Personal knapp ist und anderswo eingesetzt wird.

Zurzeit zeigt sich besonders die Wichtigkeit einer guten Hebammenversorgung – in Südtirol gibt es 213 eingetragene Hebammen.

Pro Jahr kommen in Südtirol etwa 5.200 Kinder zur Welt. Die Anzahl der Geburten ist stabil. Aber das Virus macht unsere Arbeit stressiger – sowohl psychisch als auch physisch. Wir haben Covid-19 ständig im Hinterkopf. Das belastet uns sehr. Die Tatsache, dass ein Vater oder eine andere Begleitpersonen im Moment keinen Zutritt zum Krankenhaus hat, kommt hinzu.

Im Krankenhaus zu gebären, ist für viele Mütter zurzeit mit Unsicherheit verbunden. Trotzdem ist das meist unumgänglich. In Südtirol gibt es nur die Möglichkeit einer Geburt im Krankenhaus oder einer Hausgeburt.

Die Nachfrage nach Hausgeburten ist wegen des Corona-virus sprunghaft nach oben geklettert. Sie ist für die nächsten zwei Monate fast gleich hoch wie für das gesamte vergangene Jahr in Südtirol.

Hausgeburten sind prinzipiell eine sichere Alternative und wurden bisher leider wenig beachtet. Jetzt werden aber alle unsere Ressourcen gesprengt. Derzeit gibt es eine Hebamme in Brixen und zwei in Bozen, die Hausgeburten anbieten. Das ist nicht viel, ich weiß, aber bisher war auch nicht mehr Nachfrage da. Zudem muss eine Hausgeburt, im Gegensatz zu einer Geburt in der Klinik, bis auf einen Beitrag von ungefähr 500 Euro, selbst finanziert werden.

Wie eine Hausgeburt abläuft? Das Paar nimmt mit der freiberuflichen Hebamme bereits in der Schwangerschaft Kontakt auf. Nach den Vorbereitungen wird die Hebamme dann ins Haus gerufen, sobald die Wehen einsetzen. Die Geburt ist ein Teil, regelmäßige Hausbesuche in der Schwangerschaft und während des Wochenbetts gehören zur Begleitung der jungen Familie.

Wir bemühen uns, Mutter, Vater und Kind einen optimalen Start in das neue Leben zu ermöglichen. Mit oder ohne Coronavirus. (Notiert von Karl Hinterwaldner)

Doris Gatterer

Allgemeinärztin in Klobenstein

Mein Tag hat einfach zu wenig Stunden. Es gibt an allen Fronten so wahnsinnig viel zu tun. Seit Anfang vergangener Woche bin ich Teil der Taskforce des Südtiroler Sanitätsbetriebs. Als Präsidentin der Sügam, also der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin, habe ich dafür gekämpft, dass auch wir Hausärzte dort vertreten sind. Schließlich sind wir die ersten Ansprechpartner der Patienten.

Die Taskforce tagt jeden Tag um 7.30 Uhr in Bozen. Danach informiere ich meine 280 konventionierten Hausarztkollegen über die wichtigsten Entscheidungen und versuche dann, mit zwei jüngeren Ärzten neue Systeme auf den Weg zu bringen. Es sind Systeme, wie wir Covid-Verdachts-Fälle oder Covid-Patienten zu Hause bestmöglich betreuen können.

Unsere Idee: Wir wollen landesweit sieben Teams aufbauen. Jeweils ein Allgemeinarzt und ein Krankenpfleger sollen mit der entsprechenden Schutzausrüstung dringende Verdachtsfälle untersuchen. Weiters sollen sie den Krankheitsverlauf von Covid-Patienten, die sich zu Hause in Quarantäne befinden oder die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, überwachen. Leider ist die Umsetzung sehr mühsam. Die bürokratischen Vorgaben sind zum Teil wenig flexibel. Das bringt mich an manchen Tagen an den Rand der Verzweiflung.

Für Ablenkung sorgen die Gespräche mit meinen besorgten Patienten aber auch mit Kollegen. Ob per SMS, Whatsapp, E-Mail oder Telefon, ich bin pausenlos am Handy. Aufgrund der täglichen, ja fast stündlichen, gesetzlichen Änderungen haben die Hausärzte viele medizinische, aber vor allem bürokratische Fragen. Sie sind im Moment einem enormen Druck ausgesetzt, dazu kommt die Angst, sich anzustecken. Schließlich haben sich bereits mehrere Allgemeinärzte mit dem Virus infiziert. Da macht sich natürlich jeder so seine Gedanken.

Ich selbst bin, seit ich ehrenamtlich Teil der Taskforce bin, nicht mehr in der Praxis. Eine sehr flotte junge Ärztin, die bei mir gerade den letzten Teil ihrer Hausarzt-Ausbildung absolviert, hat für mich übernommen. Sie und die Kollegen der Gemeinschafts-praxis halten mir den Rücken frei. (Notiert von Verena Pliger)

Ivan Tonon

39, Stadtpolizist in Bozen

Ich mache in Bozen Streifendienst, heute (Donnerstag, 19. März. Anm. d. Red.), war ich von sieben in der Früh bis 13 Uhr im Einsatz. Wir waren mit dem Auto in den Stadtvierteln Don Bosco und Europa unterwegs und haben kontrolliert, dass es in den Parks keine Ansammlungen von Menschen gibt, dass die Leute heimgehen, wenn sie einkaufen waren. Danach haben wir an der Meraner Kreuzung einen Kontrollposten errichtet und überprüft, mit welcher Begründung die Leute unterwegs sind. Dazu kommen die Einsätze durch die Zentrale: Wenn jemand anruft, dass sich in einem Geschäft sich zu viele Personen befinden, überprüfen wir das. Oder wir schauen nach, wenn jemand meint, ein Geschäft hat offen. Oft stellt sich dann heraus, dass der Inhaber nur schnell den Laptop holt oder den Laden putzt.

Ich merke, wie die Anspannung von Tag zu Tag steigt. Wenn man die Leute fragt, wo sie hingehen, antworten gut 85 Prozent höflich. Der Rest, das sind die, die sich nicht an die Regeln halten, die annehmen, dass man ihnen nur auf Nerven gehen will. Diese Leute wollen sich zum Beispiel nicht ausweisen oder gehen uns verbal an. In einer solchen Situation müssen wir ruhig bleiben, uns in Selbstbeherrschung üben.

Wir sind nicht scharf darauf, Strafen auszustellen. Denn hier geht es nicht um eine Strafe für Telefonieren beim Autofahren. Es geht um eine Strafanzeige, die vor Gericht und eventuell mit einer Eintragung im Strafregister endet. Aber wenn es sein muss, machen wir unsere Arbeit – im Zusammenhang mit dem Ausgehverbot haben wir bis heute zwei Personen anzeigen müssen.

Normalerweise checken wir vor dem Dienst Pistole, Pfefferspray, Handschuhe. Jetzt putzen wir vor Dienstbeginn die Autos, wir verwenden Einweghandschuhe, jeder Polizist hat sein eigenes Desinfektionsgel, wir sind mit geeigneten Schutzmasken des Typs FFP2 oder FFP3 ausgestattet und mit Schutzbrillen – wir bekommen noch alle Tage eine neue Maske.

Wir haben immer Respekt, wenn wir jemanden aufhalten, wir wissen ja nicht, wer im Auto sitzt. Jetzt stehen wir noch einmal zwei Meter weiter hinten. Ja, die Angst, dass man es bekommt und mit heimnimmt, ist da. Ich habe jetzt meine Mutter schon eine Weile nicht mehr gesehen, eine Vorsichtsmaßnahme, ich bin ja mit Hunderten von Menschen in Kontakt. Wenn ich heimkomme, lasse ich die Schuhe vor der Tür, Schlüssel und Handy werden desinfiziert, die Arbeitskleidung wird jeden Tag gewaschen. Ja, es ist jetzt wirklich vieles anders. (Notiert von Georg Mair)

Hubert Lanz

Feuerwehrkommandant Brixen

Urban Mussner

Stellvertretender Kommandant Wolkenstein

Bei der Feuerwehr“, sagt Hubert Lanz, „ist das ja so: Wenn es einen Fall gibt, will jeder helfen.“ Dass aber die aktuelle Lage besondere Vorkehrungen erfordert, sei auch klar. Entsprechend organisiere man sich zurzeit bei den zahlreichen freiwilligen Feuerwehren in Südtirol.

Die Feuerwehren wissen genauso wenig wie alle anderen, was auf sie zukommt. Doch sie sind gewillt, in dieser besonderen Situation zu helfen. Man sei vorbereitet, sagt Lanz, man habe die Hausaufgaben gemacht. Will heißen: Schutzausrüstung, neben der schon vorhandenen, sei bereits früh bereitgestellt worden: „Die Angst vor der Ansteckungsgefahr ist auch bei uns Feuerwehrleuten ein großes Thema“. „Es ist aber wichtig, dass wir nicht mit Angst an die Arbeit gehen.“ Deshalb die Botschaft an die Mitglieder: Wer sich nicht gut fühlt, soll zu Hause bleiben. Da die Brixner Feuerwehr gleichzeitig Chemiewehr ist, ist man in der jetzigen Situation erster Ansprechpartner im Eisacktal. Bisher äußerte sich das in Brixen nur in Reinigungs- und Lautsprecherfahrten. Ansonsten sei die Einsatztätigkeit noch ruhig, sagt Lanz.

Ähnlich ruhig verhält es sich – zumindest zum Zeitpunkt des Gesprächs mit ff – für die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein in Gröden. Auch hier sei man mit Schutzausrüstung versorgt, sagt Urban Mussner. Wie vom Landesverband festgelegt, seien keine hygienisch-sanitären Einsätze vorgesehen. Mussner weist aber auf geänderte Einsatzpläne hin, beschlossen „bei einer Videokonferenz mit der Kommandantschaft per Whatsapp“. Man versuche jetzt, Einsätze so zu koordinieren, dass jeweils nur ein Minimalkontingent ausrückt. (Notiert von Alexander van Gerven)

Joachim Pichler

43, Busfahrer

Mir geht es gut“, sagt Joachim Pichler, „den Umständen entsprechend eben.“ Er fährt seit 2006, mit einer kurzen Unterbrechung, für das Busunternehmen Silbernagl in Kastelruth, dort ist er auch für die Einteilung der Fahrten oder als Ausbildner tätig. Vor der Corona-Krise war er oft für Flixbus unterwegs, dem Giganten unter den europäischen Busunternehmen. Flixbus hat jetzt alle Linien eingestellt, also bleiben nur mehr die Linienbus-Dienste in Südtirol.

Die meisten Busse von Silbernagl stehen deshalb still. 20 von 75 sind noch unterwegs, auch die gut 100 Fahrer haben weniger Arbeit. Um die 30, erklärt Geschäftsführer Markus Silbernagl, sind noch im Dienst – das Land hat den öffentlichen Personennahverkehr auf einen erweiterten Sonntagsfahrplan umgestellt und die Fahrten deutlich reduziert. Im Moment können die Mitarbeiter Urlaub aufbrauchen, ab April droht die Lohnausgleichskasse.

„Im Moment“, sagt Joachim Pichler, „fahren wir etwa die Linien Bozen-Kastelruth-St.Ulrich oder Bozen-Tiers.“ Er hat gerade Pause, als wir ihn telefonisch erreichen, er ist heute, Freitag, den 20. März, auf der Linie Bozen-Tiers unterwegs. „Die Busse“, erzählt er, „sind nur mehr mit drei bis sieben Leuten besetzt.“ Voll waren sie noch vor ein paar Wochen, bevor Lifte und Hotels in Südtirol schließen mussten, vor dem 10. März also.

Die Busfahrer verkaufen keine Fahrkarten mehr, es gibt auch keine Kontrollen, die vordere Tür bleibt zu, die erste Sitzreihe ist abgesperrt, damit die Passagiere mindestens drei, vier Meter Abstand zum Fahrer halten. Nach jeder Fahrt wird der Bus gereinigt und desinfiziert.

Schutzmasken tragen die Fahrer keine. „Ich fühle mich da vorne sicher“, sagt Pichler, „auch wenn ich einen Mordsrespekt vor der ganzen Geschichte habe, aber da mache ich mir mehr Sorgen, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe.“ (Notiert von Georg Mair)

Thomas Demetz

42, Bestatter, St. Christina/Gröden

So etwas hat es in Gröden noch nie gegeben. Normalerweise haben wir zwei Todesfälle die Woche. In den vergangenen Tagen ist die Zahl auf bis zu vier pro Tag gestiegen. Unsere Talschaft ist einer der Hot-spots der Coronakrise und als einziger Bestatter in Gröden bin ich rund um die Uhr im Einsatz. Jeder neue Anruf bedeutet in der Regel einen neuen Todesfall.

Meine erste Frage an die Hinterbliebenen lautet also, ob beim Verstorbenen ein positiver Test vorliegt oder ob er zuletzt typische Covid-Symptome zeigte. Liegt einer der beiden Punkte vor, so rüste ich mich. Das heißt, bevor ich das Trauerhaus betrete, ziehe ich die komplette Schutzausrüstung über. Und auch den Sarg habe ich bereits mit dabei. Das Prozedere der Bestattungen hat sich völlig verändert. Für Covid-Verstorbene kommen nur noch Särge aus Naturholz in Frage. Der Grund: Allein diese Särge sind für Feuerbestattungen zulässig. Von Erdbestattungen rät man uns ab.

Auch das Waschen und Ankleiden fällt weg. Das heißt, wir dürfen dem Verstorbenen keine andere Kleidung anziehen. Ich wickle den Leichnam also erst in ein Leintuch, gebe ihn in einen Leichensack, desinfiziere das Tuch und verschließe den Sack mit einem Reißverschluss. Auch der Sarg wird vor dem Abtransport in die Leichenkapelle noch einmal desinfiziert.

Mein Job ist nicht ganz ungefährlich. Entsprechend macht sich meine Frau immer mehr Sorgen, dass ich mich anstecke. Auch weil wir zwei kleine Kinder haben und die Eltern bei uns im Haus wohnen.

Besonders schlimm finde ich die Situation für die Hinterbliebenen von Covid-19-Verstorbenen. Eine Bestattung ist zwar um 30 Prozent günstiger, aber es gibt keinen Seelenrosenkranz und auch keine Trauerfeier und damit auch keine Blumen und keine Chöre. All die Beratungsgespräche zur Erstellung der Todesanzeige und Trauerkarten erledigt meine Frau im Moment am Telefon oder per Mail. Den Hinterbliebenen ist nicht mal ein Besuch in der Leichenkapelle gestattet. 24 Stunden wird der Leichnam dort aufgebahrt, dann übernehme ich den Transport nach Bozen, ins Krematorium. Im Moment habe ich auch schon mal zwei Särge mit dabei. Im Krematorium gibt es bereits jetzt lange Wartezeiten. Covid-Verstorbene haben bei den Feuerbestattungen zwar Vorrang, trotzdem dauert es an die zehn Tage, bis ich den Angehörigen die Urne überbringen kann. Im Moment können wir nur eines hoffen: Dass sich die Situation wieder entspannt und wir den Angehörigen schnellstmöglich einen Termin für eine würdige Trauerfeier mitteilen können. (Notiert von Verena Pliger)

Siegfried Weifner

52, Bankbeamter. Sparkasse St. Ulrich

Ich bin im Backoffice unserer Filiale in St. Ulrich tätig, das heißt, ich kümmere mich um die Abwicklung aller kundenbezogener Geschäftsprozesse. Ich habe natürlich Kundenkontakt, aber den haben wir auf das Notwendigste reduziert. Heute (Montag 23.3. Anm. d. Red.) arbeite ich im Homeoffice, morgen bin ich wieder in der Bank. Da arbeite ich mit Maske und wenn Geld zu zählen ist, mit Handschuhen.

Wir haben den Kundeneinlauf gefiltert und nehmen derzeit nur Dringlichkeiten an. Die Situation erfordert auch von uns maximale Flexibilität. Natürlich dreht sich im Bankgeschäft derzeit ganz viel um Darlehen und ihre Stundung. Die Kunden haben dazu viele Fragen, die wir so gut wie möglich zu beantworten versuchen. Ich arbeite seit rund 30 Jahren in der Bank, aber so etwas zu erleben, hätte sich niemand von uns auch nur vorstellen können.

Natürlich ist es alles andere als angenehm zu wissen, dass man in einem Corona-Brandherd arbeitet. Umso mehr ist es jetzt unsere größte Herausforderung, uns selbst aber auch unsere Kunden zu schützen, und sie nicht unnötig in die Bank zu holen.

Heutzutage lässt sich ja vieles auf elektronischem Wege erledigen, Stichwort Homebanking oder Bankomatdienste. Ältere Kunden haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Möglichkeit haben, im Bedarfsfall eine unterschriftsberechtigte Person zu ernennen. Somit kann die Risikogruppe zuhause bleiben. Ich wünsche uns allen, dass wir bald aus dieser Krise herauskommen, gesund und gestärkt. (Notiert von Markus Larcher)

weitere Bilder

Weitere Artikel

-

-

Zuhause zu bleiben, rettet Leben

Coronavirus – Ausblick: (doc) Zuhause bleiben, sei das „Gebot der Stunde“. Davon ist Nicolas Troquard, Forscher für ...

-

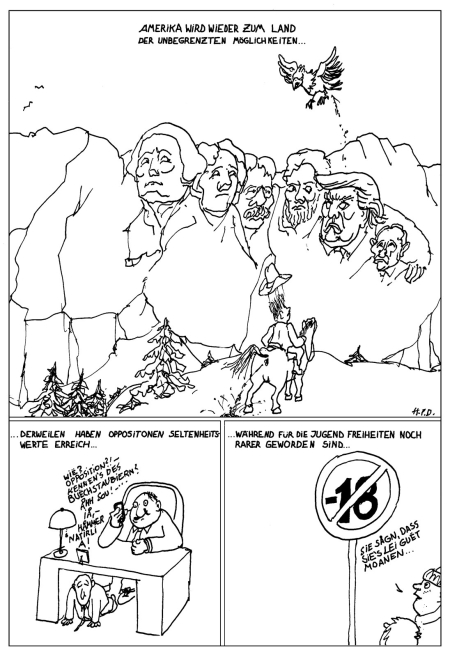

Corona-Demokratie

Italien im Ausnahmezustand: Werden unter dem Deckmantel von Notverordnungen die Grundrechte ausgehöhlt? Eine Analyse des Politologen Günther Pallaver.

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.