Wir schreiben das Jahr 2021. Die Coronakrise ist überstanden und hat vieles verändert. Ein nicht ganz ernst gemeinter Blick nach vorne – und zurück von Klemens Riegler. (Teil 2 von 7)

Gesellschaft & Wissen

Zwischen Corona und Tschernobyl

Aus ff 17 vom Donnerstag, den 23. April 2020

In Kiew wird die Coronakrise zur Nebensache. Weil die Waldbrände in Tschernobyl außer Kontrolle geraten sind.

Corona in der Welt: An dieser Stelle berichten Südtiroler Journalisten im Ausland, wie sie die Krise erleben

Daniela Prugger:

Vor Kurzem fragte mich der Verkäufer eines Obststandes in Kiew, woher ich komme. Ich zögerte kurz. „Italien“, sagte ich. Er schaute mich an. Und schenkte mir einen Saft.

Ich weiß noch, wie erstaunt ich war, als Norditalien in den Medien plötzlich mit einer Kriegszone verglichen wurde. Von einer Front war da die Rede, und von Helden. Diese Rhetorik kannte ich bis dahin vor allem aus der Ukraine, wo sich der Krieg im Donbass gerade zum sechsten Mal jährt. Aber seit Ende Februar steht die Welt kopf.

Was in Italien passiert, wird in der Ukraine genau beobachtet. Zum einen, weil viele Ukrainer dorthin ausgewandert sind oder Verwandte haben. Zum anderen, weil ein Kollaps des Gesundheitssystems hier untragbar wäre. In der Ukraine liegt die Lebenserwartung zehn Jahre unter dem EU-Durchschnitt. Für manche Medikamente gibt es Einfuhrbeschränkungen. Und geheizte Zimmer sind nicht einmal in Hotels eine Selbstverständlichkeit.

„Bleibst du in der Ukraine?“, wurde ich Anfang März oft gefragt. Meine Antwort klang, je nachdem, ob ich mich gerade als Journalistin oder als Italienerin fühlte, mehr oder weniger entschlossen. Damals war Kiew noch zwei Flugstunden von Wien entfernt. Mittlerweile stellt sich die Frage nicht mehr. Die Staatsgrenzen sind geschlossen, der Luftraum ebenfalls.

Bis heute wurden in der Ukraine weit weniger Covid-19-Tote als in Südtirol gemeldet, auch die offizielle Anzahl der Infizierten ist gering, genauso wie die Zahl der durchgeführten Tests. Trotzdem hat die ukrainische Regierung nur wenig später als Italien strikte Maßnahmen gesetzt. Ziemlich genau zu dem Zeitpunkt erklärte mir eine Ärztin im Interview, dass Desinfektionsmittel, Schutzkleidung und Masken knapp sind und das nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in Apotheken.

Mitte März mussten Restaurants und die meisten Geschäfte schließen, manche für immer. Der öffentliche Nahverkehr wurde ebenfalls ausgesetzt. In der Öffentlichkeit gilt eine Schutzmaskenpflicht, und vor den Supermärkten wird mittlerweile das Fieber gemessen. Trotz einiger Gemeinsamkeiten bei der Härte der Maßnahmen kann ich mir die Lage in Südtirol nur schwer vorstellen. Die Frage, ob man sich noch auf eine Parkbank setzen darf, wurde in der Ukraine bislang noch nicht gestellt.

Umgekehrt wundern sich meine Verwandten und Freunde über mein Leben in Kiew. Hier wurde die Coronakrise trotz Quarantäne vor einigen Tagen zur Nebensache. Die seit Anfang April lodernden Waldbrände in der 70 Kilometer entfernten Sperrzone von Tschernobyl (dort explodierte 1986 ein Atomreaktor) gerieten erneut außer Kontrolle. Beißende Rauchschwaden hingen in den Straßen der Hauptstadt und standen im Kontrast zu den blühenden Kirschbäumen vor meinem Wohnhaus.

An zwei Tagen in Folge wurden in Kiew die schlechtesten Luftwerte der Welt gemessen; das Fenster zu öffnen oder rauszugehen – undenkbar. Zwar haben die Brände in der Stadt laut ukrainischen Behörden nicht zu einer erhöhten radioaktiven Strahlung geführt. Für mich hörte sich das alles trotzdem nach einem möglichen Super-GAU an. „Manchmal denk ich mir, du lebst auf einem anderen Planeten“, sagte mir ein Wiener Freund, nachdem ich ihm die Lage geschildert hatte.

Wie schlimm die Lage in der Ukraine wird, kann niemand genau vorhersagen. Für die krisengeplagten Ukrainer ist es eine weitere von vielen Episoden im Überlebenskampf.

Weitere Artikel

-

-

Aufzug bleibt uns

Landesrat Massimo Bessone schreibt uns zur „Panorama“-Meldung in ff 16/20

-

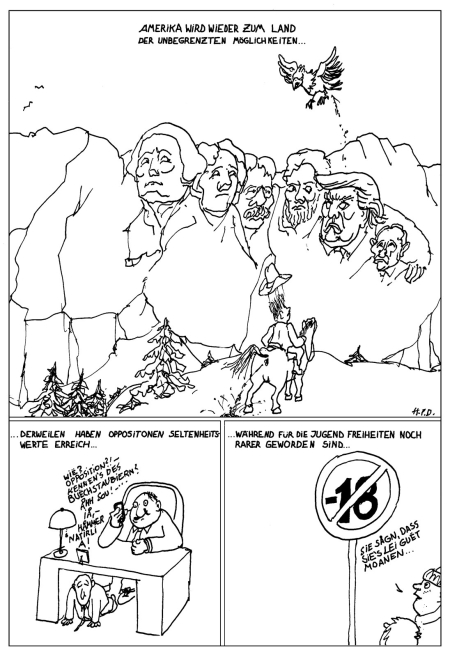

Schöne neue Welt - Teil 7/7

Wir schreiben das Jahr 2021. Die Coronakrise ist überstanden und hat vieles verändert. Ein nicht ganz ernst gemeinter Blick nach vorne – und zurück von Klemens Riegler. (Teil 7 von 7)

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.