Seit Jahren verfällt das Johanneum in Dorf Tirol. Die Gostner Brüder wollen nun Gebäude und Grundstück an ausländische Investoren verkaufen. Ein heikler Immobiliendeal.

Gesellschaft & Wissen

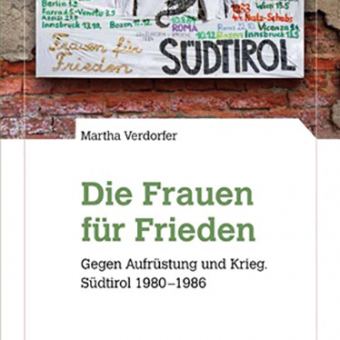

Gegen Aufrüstung und Krieg

Aus ff 36 vom Donnerstag, den 03. September 2020

Die Historikerin Martha Verdorfer hat ein Buch über die „Frauen für Frieden“ geschrieben. Ein nahezu vergessenes Kapitel Südtiroler Zeitgeschichte. ff bringt einen Vorabdruck.

Gründungsgeschichten haben ihre Bedeutung – auch für die Frauen für Frieden. In Dänemark soll alles an einem Küchentisch in Kopenhagen angefangen haben, an dem drei Frauen zusammensaßen und beschlossen, etwas gegen das Wettrüsten und die bedrohliche Weltsituation zu unternehmen. In Bozen war es ein handgeschriebener Brief, den Irmtraud Mair verfasste, mit der öffentlichen Kopiermaschine am Bozner Bahnhof vervielfältigte, um ihn dann an zehn Frauen zu verschicken, von denen sie annahm, dass sie sich für „die Sache“ begeistern könnten. Es waren Frauen, die sie bereits länger kannte oder die ihr aufgefallen waren als solche, die ihre Meinung auch laut äußerten.

Als Reaktion auf den NATO-Doppelbeschluss vom Dezember 1979 formierten sich überall in Europa Friedensbewegungen und gründeten sich Frauenfriedensgruppen. Auch für die Frauen in Südtirol war dies der konkrete Anlass; die Nachricht vom NATO-Doppelbeschluss war für Irmtraud Mair der Grund für das Verfassen ihres Briefes gewesen.

Daneben gab es allerdings auch einen weiteren, sehr unmittelbaren und konkreten Auslöser. Der Gasthof Klaus auf Kohlern war öfters Treffpunkt für Gespräche und Zusammenkünfte des Südtiroler Kulturzentrums oder der Neuen Linken/Nuova Sinistra. Bei einem Gespräch mit der Wirtin, Frau Zelger, erwähnte diese Irmtraud Mair gegenüber einen Brief, den sie von der Militärbehörde erhalten habe. Es handelte sich um eine Anfrage für das Durchgangsrecht, um auf dem Kohlerer Berg Vermessungsarbeiten durchzuführen. Diese Nachricht alarmierte Irmtraud und sehr bald auch andere Frauen. Die Aktivitäten rund um den Kohlerer Berg hatten von Anfang an eine zentrale Bedeutung für die Frauen für Frieden und waren für Jahre ein roter Faden ihres Engagements.

Die Südtiroler Frauen für Frieden trafen sich am 26. Februar 1980 zum ersten Mal in der Wohnung von Linde Oberrauch in der Mühlgasse in Bozen. Seit diesem Zeitpunkt arbeitete die Gruppe kontinuierlich und höchst motiviert an ihrem Anliegen: die Bevölkerung zu sensibilisieren, gegen Aufrüstungspolitik – insbesondere gegen konkrete Pläne, die Südtirol betrafen – Widerstand zu leisten und sich für Frieden sichernde und Frieden herstellende Veränderungen in der Politik einzusetzen.

Irmtraud Mair war eine damals neununddreißigjährige Frau, die gerade nach fünfzehn Jahren als Lehrerin ihre Pension angetreten hatte, wie es in Südtirol möglich war, und sich nun mit ganzer Energie für diese Anliegen und den Aufbau einer Gruppe einsetzte.

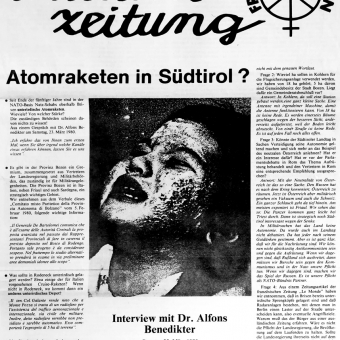

Im April 1980 erschien die „Friedenszeitung“, die als Gründungsmanifest der Frauen für Frieden gelten kann.

So stellten sich die Frauen unter der Überschrift „Wer wir sind“ vor:

- Linde Oberrauch, ist Hausfrau und hat zwei Kinder im Volksschulalter

- Christine Dissertori, arbeitet als Landesangestellte

- Verena Schrott, ist von Kohlern, arbeitet in einer Gärtnerei und lernt auf die Matura; sie ist mit achtzehn Jahren die Jüngste

- Rosina Declara, ist Hausfrau und hat drei Kinder im Pflichtschulalter

- Petra Prinoth, ist Hausfrau und bekommt im Herbst ihr erstes Kind

- Ottilie Saffiotti, hat zwei Kinder und ist Raumpflegerin in Rentsch

- Dr. Eva Plangger, unterrichtet an der Mittelschule und hat zwei Kleinkinder

- Irmtraud Mair, ist Lehrerin und hat einen militärpflichtigen Sohn

Das sind die Frauen, die sich zwei Monate bereits regelmäßig treffen. Gruppen in Meran, Brixen, Bruneck und St. Ulrich u. a. sind im Entstehen. Fast alle von uns haben noch Erinnerungen an den letzten Weltkrieg. Wir haben Angst für uns und unsere Kinder vor einem neuen Krieg, vor Tod und Verwüstung. Wir wollen uns von dieser Angst nicht lähmen lassen. Deshalb tun wir etwas!

Diese vierseitige und einmalige Ausgabe der „Friedenszeitung“ ist insofern als „Gründungsmanifest“ anzusehen, weil darin das Politikverständnis und der Aktionsradius der Frauen für Frieden abgesteckt sind, die für ihre Arbeit gültig bleiben werden. Global denken und lokal handeln, die Sorge und die Angst um die Zukunft (der Kinder) als Movens für das politische Engagement, die konkreten lokalen Bezüge (Kohlern, Natz-Schabs) bei gleichzeitigem Wissen, Teil einer internationalen Bewegung zu sein – das waren die Motive, die die Frauen antrieben und für die sie eine aufmerksame und engagierte Öffentlichkeit schaffen wollten.

Obwohl es sich um eine überschaubare Gruppe von Aktivistinnen handelte, stellten die Frauen für Frieden in den sechs, sieben Jahren ihres Bestehens eine Vielzahl von unterschiedlichen Manifestationen und Events auf die Beine. Sie waren selten allein bei der Organisation dieser Veranstaltungen, meist taten sie sich mit anderen Vereinen oder Gruppen zusammen, aber sie waren häufig die Ideengeberinnen und die Hauptverantwortlichen. Die Frauen für Frieden waren der harte Kern der Südtiroler Friedensbewegung, das sagen sie von sich selber, und dem ist auch zuzustimmen.

Die jährlichen Friedensmärsche auf Kohlern waren zweifellos jene Aktivität, mit der die Frauen für Frieden in der Wahrnehmung der Südtiroler Öffentlichkeit am ehesten verbunden wurden. Auch diese Veranstaltung wurde von mehreren Organisationen mitgetragen, aber die Idee stammte von den Frauen für Frieden, die auch die Hauptlast der Organisation trugen.

Insgesamt gab es fünf Wanderungen auf den Kohlerer Berg: Das erste Mal fand ein zweitägiges Friedensfest am Wochenende des 14. und 15. Juni 1980 statt. Ein Jahr später gab es am Sonntag, dem 31. Mai 1981, eine gemeinsame Wanderung von der Bergstation der Kohlerer Seilbahn zu einer Wiese unterhalb des Titschen, wo es ein Fest mit Musik, Reden, Happenings, Transparenten und Picknick gab. Von 1982 bis 1984 fanden die gemeinsamen Wanderungen auf den Titschen jeweils am ersten Sonntag im Juni statt. Beim Friedensfest am 5. Juni 1983 gab es zum Beispiel Redebeiträge von Isolde Doldi (Frauen für Frieden), Roberto Pompermair (Wehrdienstverweigerer), Hedi Vaccaro (Internationaler Versöhnungsbund MIRV), Don Hugo Senoner (damals Kooperator in Brixen und Friedensaktivist) und dem Mundartdichter Hans Haid.

Bei den Aktionen auf Kohlern war das politische Anliegen eng verbunden mit dem Vergnügen einer Wanderung und eines kleinen Volksfestes. Mit dem Verkauf von Broten mit Brennnesselbutter, bei denen die Brennnesseln ganz frisch gepflückt wurden, finanzierten sich die Frauen außerdem einige ihrer Aktivitäten. In einem Brief vom 12.07.1982 an Luigi Casanova in Rovereto zieht Irmtraud Mair eine detaillierte Bilanz des Friedensfestes auf Kohlern: Es wurde für 65.000 Lire Vollkornbrot gekauft und dreißig Liter Wein. Holundersirup, Kuchen und Salate wurden von den verschiedenen Frauen mitgebracht, und so konnte man sich am Ende des Tages über 650.000 eingenommene Lire freuen.

Bei den Kohlerer Friedensmärschen waren meist auch die Ehemänner der Frauen für Frieden dabei, so Giovanni Righi und Theo Doldi, die dem Engagement der Ehefrauen durchaus wohlwollend, aber eher indifferent gegenüberstanden.

Durchschnittlich nahmen zwei- bis dreihundert Menschen an diesen Veranstaltungen teil, bei den ersten Malen vielleicht etwas weniger, 1982 waren es sogar 500 Teilnehmer*innnen („Alto Adige“, 7.6.1982). Das dritte Kohlerer Friedensfest am 6. Juni 1982 ist das einzige, zu dem es eine ausführliche Fotodokumentation gibt – dies wohl deshalb, weil damals auf der Wiese unterhalb des Titschen eine Friedensschaukel aufgestellt wurde. Es handelte sich dabei um eine vom Meraner Bildhauer Franz Pichler entworfene und in der Tischlerei von Rudi Oberrauch in Bozen hergestellte Installation: eine Friedenstaube auf einem hohen Mast und darunter eine Kinderwippe. Damit diese Friedenstauben-Schaukel aufgestellt werden konnte, besorgten die Frauen für Frieden nicht nur eine Genehmigung der Forstbehörde, sie konnten sogar über Kontakte zur Gewerkschaft des Bereichs Post- und Kommunikationswesen Leute dafür gewinnen, ein genügend großes Loch zu graben, in dem der Mast mit der Friedenstaube verankert werden konnte, und auch den Kran zur Verfügung zu stellen, der zum Aufstellen der Installation notwendig war. Der Friedensschaukel war keine allzu lange Lebensdauer vergönnt, Winterstürme setzten ihr zu. Ein Jahr später bereits musste die Friedensschaukel erneut mit Unterstützung der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter für Post- und Kommunikationswesen repariert werden.

1985 markiert das Ende der Kohlerer Friedensmärsche, da in diesem Jahr die Seilbahn vorläufig stillgelegt wurde. Gegen die Stilllegung der Seilbahn gab es im Oktober 1984 Proteste, an denen sich auch die Frauen für Frieden beteiligten.

Nachdem keine Friedensmärsche auf Kohlern mehr möglich waren, bemühte sich vor allem Isolde Doldi ab diesem Zeitpunkt um die Verlegung der inzwischen ziemlich ramponierten Friedenstauben-Schaukel auf die Bozner Talferwiesen, wo ein neuer Spielplatz geplant war. Sie nahm Kontakt zum Direktor der Kunstschule in Gröden auf, der sich auch bereit erklärte, mit seinen Schüler*innen die Friedenstauben-Schaukel nach dem vorliegenden Modell nachzubauen. Dazu ist es allerdings nie gekommen.

Warum wurde der Kohlerer Berg für die Frauen für Frieden von Anfang an zu einem Symbol ihrer Aktivität und blieb es für mehrere Jahre? Kohlern spielte und spielt für die Stadt Bozen eine besondere Rolle. Der 1.200 Meter über der Landeshauptstadt gelegene Ort wurde bereits 1908 mit der weltweit ersten Schwebeseilbahn mit der Stadt verbunden. Viele Bozner Familien verbrachten dort ihre Sommerfrische, das Trinkwasser für zahlreiche Bozner Haushalte kam und kommt vom Kohlerer Berg.

Während des Zweiten Weltkrieges war auf dem Titschen, dem höchsten Punkt des Kohlerer Berges, eine Flak-Stellung installiert. Zu Beginn der 1980er-Jahre rückte der Kohlerer Berg erneut in die öffentliche Aufmerksamkeit: Es gab Pläne, dort eine Flugsicherungsanlage oder sogar einen Landeplatz für Militärflugzeuge zu bauen. Dafür sollte der Titschen planiert werden, so die Befürchtung.

Die Frauen für Frieden gingen mit Recht davon aus, dass der Kohlerer Berg zumindest für die Bozner Bevölkerung einen großen emotionalen Wert besaß und dass auf Veränderungen in diesem Gebiet besonders sensibel reagiert werden würde. Im Zusammenhang mit den Aktivitäten auf Kohlern kam es außerdem zu einem Bündnis mit der Wirtin vom Kohlerer Gasthof Klaus, Maria Zelger. Sie stellte auch die Wiese zur Verfügung, auf der die jährlichen Kundgebungen der Frauen für Frieden abgehalten wurden.

In ihrer Einladung zum 5. Kohlerer Friedensmarsch 1984 reflektierten die Frauen über die Entwicklung der Veranstaltung:

Daß am ersten Wochenende im Juni in Südtirol eine Friedenswanderung stattfindet, ist inzwischen schon Tradition geworden. Ursprünglich ging es um eine Demonstration gegen dort geplante Militäranlagen. Inzwischen scheint diese Gefahr gebannt, und so ist der Kohlerer Berg zu einem friedlichen Kundgebungsziel geworden.

Noch heute gibt es ein weithin sichtbares Zeichen auf dem Kohlerer Berg, das mit den Frauen für Frieden verbunden ist, obwohl das kaum jemand weiß: Den siebenunddreißig Meter hohen Aussichtsturm, der 1989 gleich bei der Bergstation der Kohlerer Seilbahn errichtet wurde, gäbe es ohne die Frauen wahrscheinlich nicht. Im Rundbrief der Frauen für Frieden vom April 1982 wird nämlich die Idee lanciert, den Aussichts-turm auf dem Kohlererberg, der während des Zweiten Weltkrieges abgetragen worden war, wieder zu errichten. Christine Dissertori, die meist für die Beziehungen zu Behörden und Autoritäten zuständig war, nahm mit Josef Rampold Kontakt auf, damals Chefredakteur der Tageszeitung „Dolomiten“ und einflussreicher Natur- und Umweltschützer. Er begeisterte sich für die Idee und setzte sich in der Folge für deren Realisierung ein. Das war wahrscheinlich das einzige Mal, dass es zwischen den Friedensfrauen und Josef Rampold ein Einverständnis gab; normalerweise bezeichnete er sie ganz im Geiste und Jargon des Kalten Krieges als „Marionetten Moskaus“ und versah viele ihrer Leserbriefe in den „Dolomiten“ mit bissigen Kommentaren.

Als der Aussichtsturm aus Holz 1989 gleich oberhalb der Bergstation der Kohlerer-Seilbahn tatsächlich aufgestellt wurde, waren die Frauen für Frieden bereits Geschichte.

Martha Verdorfer

Das Archiv der Frauen für Frieden wurde dem Frauenarchiv übergeben. Die Historikerin Martha Verdorfer hat daraus eine Chronik des weiblichen Engagements für den Frieden in Südtirol erarbeitet – ein Porträt über die Protagonistinnen und die Friedensarbeit der 1980er-Jahre.

weitere Bilder

Weitere Artikel

-

-

Schule mit Virus

Am 7. September beginnt in Südtirol nach sechs Monaten wieder der Unterricht. Es ist eine Bewährungsprobe für den Umgang mit dem Virus – für Politik und Verwaltung. Aber sind wir dafür auch wirklich gerüstet?

-

Alpen-Disney

ff 33/20 über die Inszenierung der Berge

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.