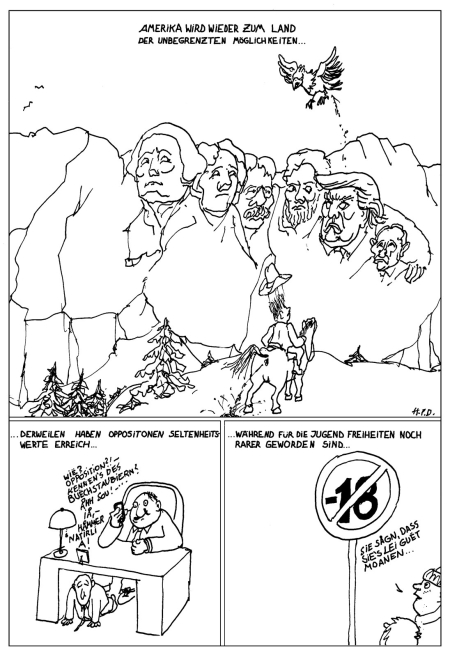

Die Kultur steht still in diesen Tagen. Was das für Kulturschaffende bedeutet und warum sie um die Zukunft bangen.

Leben

Vier Eltern sind cooler

Aus ff 14 vom Donnerstag, den 02. April 2020

Shinto und Daniel sind Adoptivkinder, der eine aus Indien, der andere aus Russland. Was Eltern erleben, wenn sie ein Kind adoptieren wollen. Und was es für die Kinder bedeutet, wenn sie verpflanzt werden.

„Es ist vollkommen egal, wo man geboren wurde. Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich.“

Shinto, 15, aus Indien

Konzentriert beobachtet der Junge den Kater, der unter dem Christbaum hervorschleicht. Ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, als das Tier sich an ihm reibt und schnurrt. „Der Kater ist unser zweites Adoptivkind“, lacht die Mutter, der Vater lächelt. Das erste Adoptivkind sitzt auf dem Boden und streichelt selig den Kater, dessen Fell so dunkel ist wie die Haut des Jungen.

Shinto stammt aus Südindien. Christiana und Alex adoptierten den heute 15-Jährigen, als er zwei Jahre alt war. Der Weg war lang.

Als es mit einer Schwangerschaft nicht klappte, stand für Alex und Christiana schnell fest: Wir wollen ein Kind adoptieren. Da sie Bekannte hatten, deren Kinder aus Südasien stammen und Christiana als Yogalehrerin einen besonderen Bezug zu Indien hat, wünschten sie sich ein Kind von dort. Das Paar suchte sich Unterstützung bei „International Adoption“, einer Vermittlungsagentur in Udine. Um ein Kind zu adoptieren, muss ein Paar seit mindestens drei Jahren verheiratet sein oder vor der Heirat drei Jahre „stabil“ zusammengelebt haben. Also heirateten Christiana und Alex.

Die nächste Zeit war nicht einfach für sie.

Sie reichten beim Jugendgericht in Bozen ihren Antrag auf eine internationale Adoption ein und begannen, die erforderlichen Dokumente zu sammeln: Gesundheitsattest, Heirats- und Geburtsurkunden, Taufscheine, Bank-erklärungen, Briefe, in denen Freunde und Eltern bestätigen, dass sie in der Lage wären, ein Kind großzuziehen, Steuererklärungen, Fotos ihres Hauses und von sich, ärztliche Bestätigung der Unfruchtbarkeit, Wohnsitzbescheinigungen und ein polizeilicher Nachweis, dass sie seit drei Jahren zusammenwohnen.

Es folgte die „psychosoziale Abklärung“ durch einen Psychologen und eine Sozialassistentin, die nach Gesprächen und Hausbesuchen bestätigen, dass Christiana und Alex geeignete Adoptiv-eltern sind. Nachdem die Dienststelle Adoption Südtirol alle Dokumente beim Jugendgericht abgegeben hatte, wurden sie zu einer Anhörung durch einen Jugendrichter eingeladen. Er erließ das Dekret, dass ihre Eignung als Adoptiveltern bestätigte.

Das war nur der erste Teil. Alex blättert in einem dicken Dokumenten-Ordner und schüttelt den Kopf bei der Erinnerung an jene Monate. „Ich nenne diese Zeit immer unsere alternative Schwangerschaft. Andere Eltern bereiten sich ja auch neun Monate intensiv auf die Ankunft ihres Kindes vor. Es war gut so.“ Doch noch wusste das Paar nicht, dass Shinto zu ihnen kommen würde.

Ab jetzt verlagerte sich das Geschehen nach Udine. Die beiden nahmen an mehreren Workshops teil, dann mussten sie angeben, welches Geschlecht das Kind haben sollte und ob sie auch Geschwister oder ein krankes Kind zu sich nehmen würden. Das Kind sollte gesund sein, egal, ob Junge oder Mädchen.

Es begann die Phase des Wartens, der Ungeduld. Der Anruf, auf den sie so sehnsüchtig warteten, erreichte Christiana bei der Fußpflegerin: Wir haben einen kleinen Jungen in Südindien gefunden. In Udine erhielten sie eine Beschreibung und ein Foto des Kindes. Dunkle Haut, schwarzes Haar, große ernste Augen. Für Christiana und Alex war sofort klar: „Das ist unser Kind. Shinto hat uns ausgewählt und wir ihn – noch bevor wir uns kannten. Das ist kein Zufall, es sollte so sein.“

Sie waren aufgeregt. Christiana meditierte jeden Tag mit dem kleinen Jungen, der in einem Waisenhaus in Südindien lebte. „Ich habe mich hingesetzt, meine Hand auf mein Herz gelegt, die Augen geschlossen und ihm in meinem Inneren gesagt, dass es nicht mehr lange dauert, wir bald bei ihm sind und wir ihn lieben.“

Am 11. September 2006 flogen sie nach Indien, „hoffentlich ist das kein böses Zeichen“, dachte Christiana.

Nach 30 Stunden kamen sie in Kerala (Südindien) an, erschöpft und mitten in der Regenzeit. Am nächsten Tag ging es zum St. Joseph Children’s Home, einem Waisenhaus „mitten im Dschungel“.

Es war schon das zweite Heim, in dem Shinto lebte. Sein erstes Lebensjahr hatte er in einer Geburtseinrichtung von Mutter Theresa verbracht. Dort war er als uneheliches Kind geboren worden, seine Mutter sehr jung. Vermutlich hatte sie ihn zu ihrer beider Schutz bei den Schwestern zur Welt gebracht und dort gelassen.

Um 11:11 Uhr stiegen Christiana und Alex aus dem Taxi und in den Dschungel, „11:11 ist meine Lieblingsuhrzeit, da schaue ich jeden Tag auf die Uhr“, sagt Christiana. Nachdem sie den Papierkram erledigt hatten, wurden sie in einen großen Raum geführt, in dem Kinder und Schwestern Fußball spielten.

Sie erkannten Shinto sofort, er lachte – bis er sie sah. Da begann er, zu schreien und zu weinen. Auch ein Keks konnte ihn nicht beruhigen und so wurde er Christiana, immer noch schreiend, in die Arme gedrückt. Sie erinnerte sich an die Meditationen mit ihm, daran, wie sie ihre Herzen verbunden hatten und schickte ihm Freundlichkeit und Ruhe. Langsam beruhigte sich Shinto, hielt sich aber an seinem Keks fest wie an einem Rettungsanker.

Das Ehepaar wurde getestet: Innerhalb von zwei Stunden sollten sie es schaffen, Shinto zu essen zu geben, mit ihm zu spielen und ihn schlafen zu legen – dann durften sie ihn mitnehmen. Shinto war zwei Jahre alt und wog gerade einmal 7,5 Kilo. Doch die drei waren zusammen, endlich. Auf dem Weg ins Hotel begegneten sie einem Elefanten – in Indien ein Zeichen für Glück.

Zurück in Südtirol war alles neu und anders für die drei. Es war Herbst und die ungewohnt kühle Luft bescherte Shinto Lungenentzündungen, Allergien und -Asthma. Herbst bedeutet außerdem: mehr anziehen. Für ein Kind aus Südindien, wo es das ganze Jahr über 30 Grad hat, war das ungewohnt. Auch feste Schuhe sollte er tragen.

Shinto war geschockt, er konnte nicht mehr gehen. Auch mit weicheren Lederschuhen kam er nicht zurecht. Erst als Christiana ihn selbst Schuhe aussuchen ließ, löste sich das Problem. Shinto wählte Babyschühchen aus Stoff. Trotzdem dauerte es lange, bis er damit den Boden berühren konnte. Wie sollte er laufen, wenn er seine Füße nicht sah? Eines Tages ließ Christiana eine Kastanie über den Gehsteig rollen, Shinto lief ihr nach und vergaß die Angst.

Alles war neu für das Kind, sogar vor Kuscheltieren fürchtete es sich. Doch Shinto war auch neugierig und ahmte alles nach, was andere taten. Er spielte mit Luft, weil er keine Spielsachen gewohnt war, stellte sich alles in seinem Kopf vor. Die Eltern waren geduldig. Ein ganzes Jahr wurde die Familie von einer Sozialassistentin begleitet und musste über Shintos Entwicklung berichten, dann erst war der Prozess abgeschlossen.

„Ich bin sicher, dass sich Shinto in den ersten zwei Jahren wie in einer Art Schock befand, einem Trauma. Er verstand das alles nicht. Es war wie eine Entführung“, meint Vater Alex. Man habe es richtig gemerkt, als der Schock nachließ: „Plötzlich war er viel anwesender, man sah, dass er angekommen war.“

Heute geht Shinto in eine Montessori-Schule. Christiana und Alex wünschen sich, dass er Selbstbewusstsein aufbaut. „Es ist nicht einfach für ein dunkelhäutiges Kind in Südtirol. Immer werden ihm Stempel aufgedrückt“, sagt die Mutter. Früher sei er der kleine süße Shinto gewesen, heute mit 15 hört er öfter Sätze wie: „Der war wohl ein bisschen zu lang im Ofen“ oder „Kannst du überhaupt Deutsch?“.

Einmal fragte eine Frau sogar, wie viel er gekostet habe. In den ersten Jahren in Südtirol cremte sich Shinto einmal von oben bis unten mit Nivea-Creme ein. Er wollte weiß sein wie alle anderen.

Als er mit sieben Jahren sagte, er habe Angst vor dunkelhäutigen Menschen, flogen seine Eltern mit ihm für zwei Wochen nach Indien. Er sollte verstehen, wo er herkam. Doch auch dort erfuhr er das Gefühl, nicht richtig zu sein. Er wurde auf Hindi angesprochen, verstand die Sprache jedoch nicht. Mehrmals wurde er für einen Bettlerjungen gehalten. Manche Inder schienen zornig zu sein, dass Europäer ein indisches Kind „mitgenommen“ hatten. Trotzdem war die Familie danach noch zweimal in Shintos Geburtsland, einmal sogar in den Kinderheimen, in denen er gelebt hatte.

„Er hat nirgendwo Wurzeln, ist überall fremd. Hier fällt sein Aussehen auf, dort sein Verhalten und seine Sprache“, erklärt der Vater.

Doch es gibt auch bestärkende Erlebnisse. Als Shinto vor ein paar Jahren mit einer Freundin schwimmen ging, die er schon jahrelang kannte, fragte diese ihre Mutter danach erstaunt, ob er denn dunkelhäutig sei. Sie hatte es nie gemerkt.

Es ist egal, sagt er selbst, wo man zur Welt kommt, alle Menschen seien gleich. Wenn man ihn auf seine Adoption anspricht, reagiert er ruhig: „Ich habe vier Eltern: zwei richtige und die anderen.“ Die richtigen, das sind Christiana und Alex.

„Adoption heißt, dass ich woanders geboren wurde, aber meine Eltern und mein Zuhause hier sind.“

Daniel, 9, aus Russland

„Ich lauf schon mal vor“ ruft der kleine, flinke Junge mit der roten Brille über die Schulter zurück. Dann rennt er los und springt zwischendurch ausgelassen in die Höhe. „Energie hat er genug“, meint die Mutter und lacht. „Langweilig wird es bei uns nie.“

Daniel rennt zum Eislaufplatz und bückt sich alle paar Meter, um Stöcke aufzusammeln. Der 9-Jährige wohnt mit seinen Eltern im Obervinschgau. Früher hieß Daniel Danil. Er kam in Russland zur Welt, in Sibirien, und mit 23 Monaten nach Südtirol zu seinen Adoptiveltern Rita und Meindl. Sie arbeitet in einem Pflegeheim, er ist Apfelbauer.

Rita und Meindl entschieden sich für ein Kind aus Russland – aus genau dem Grund, der Shinto oft das Gefühl gibt, keine Wurzeln zu haben: der Hautfarbe.Das Paar wählte „SOS Bambino International Adoption Onlus“ in Vicenza als Ansprechpartner. Das bedeutete viele Autofahrten und Italienisch reden. Sie belegten Kurse, führten viele Gespräche und warteten auf den Anruf: Wir haben ein Kind für Sie gefunden. Die Wartelisten waren lang, es dauerte mehrere Monate. Ende Januar 2012 klingelte Ritas Telefon: In einer Woche sollten sie nach Russland fliegen. Ihr Adoptivkind, ein kleiner Junge, lebte in einer sibirischen Stadt, deren Namen sie nicht einmal aussprechen konnten.

Am Tag des Abfluges in München lieferten sie sich einen Wettlauf gegen die Zeit. Sie mussten ihren Pässen entgegenfahren, die nicht rechtzeitig von der russischen Botschaft aus Rom eingetroffen waren. Sie bekamen die Pässe schließlich in Bozen. Die beiden waren bisher erst einmal geflogen, es war eine Reise mit vielen Zwischenstationen. Sie flogen zuerst von München nach Moskau, von dort in einer klapprigen Maschine nach Irkutsk und von dort fuhren sie noch einmal 16 Stunden mit dem Zug an den Ort mit dem unaussprechlichen Namen. Das erste Mal erlebten sie die Zeitverschiebung, neun Stunden. Mit dabei eine deutschsprachige Übersetzerin.

Viele Gedanken rasten Rita durch den Kopf, als sie Daniel sah. „Ich weiß noch, dass da plötzlich die Gewissheit war: Er gehört zu uns.“ Der kleine Junge lebte in einem Kinderheim mit bunt bemalten Wänden. Er war zierlich für sein Alter, blass, weil er wegen der eisigen Temperaturen selten an die frische Luft kam und er trug keine Windeln.

Eine Woche blieben Rita und Meindl, wohnten in einer kleinen Wohnung und besuchten Daniel so oft wie möglich. Auch in Russland mussten sie ihre Angaben bei zahllosen Ämtern bestätigen lassen. Nach einer Woche kehrten sie ohne Daniel zurück nach Südtirol. „Das war schlimm“, erinnert sich Meindl, „wir wussten nicht, wie es weitergeht oder wann wir ihn wiedersehen.“ Die nächsten Monate zogen sich ewig hin. Sie hörten nichts aus Russland. Acht Jahre ist das her.

Daniel kommt zurück, um seinen Eltern die Stock-Sammlung zu zeigen. Mit einem Ohr hört er zu, wie diese von ihrer ersten Begegnung erzählen, dann drückt er Rita einen Stock in die Hand und fordert sie zum Kampf auf. Heute sind sie immer zusammen.

Erst im September besuchten sie Daniel das zweite Mal und blieben zwei Wochen. Wieder hetzten sie von einem Amt zum anderen, mussten sogar in Sibirien vor Gericht. Dort sollte einer von ihnen in einer „Verteidigungsrede“ begründen, warum sie einem russischen Kind ein gutes Zuhause bieten würden. Meindl war so nervös, dass Rita für ihn einsprang. Zum Glück gab es die Übersetzerin, ohne sie wären sie schon an den kyrillischen Straßenschildern gescheitert.

Waren sie bei Daniel im Kinderheim, sollten sie ununterbrochen mit ihm spielen. „Man sah ihm an, dass er total überfordert war. Er war es nicht gewohnt, dass sich jemand mit ihm beschäftigt“, erinnert sich Rita.

Zurück in Südtirol hatte das Paar alle Hände voll mit der Apfelernte zu tun. Kaum war der letzte Apfel in der Genossenschaft, reisten sie zum dritten und letzten Mal für drei Wochen nach Sibirien. Dieses Mal durften sie Daniel in ihr kleines Appartement mitnehmen, aber für Spaziergänge oder Spielplatzbesuche war es bei 30 Grad minus viel zu kalt. Wieder gab es Behördengänge zu erledigen. Einmal fuhren sie mit Daniel sogar über 16 Stunden mit dem Zug, um ärztliche Atteste einzuholen. Es gab keine Sitzplätze im Zug, die Fahrt schien nicht enden zu wollen.

Am 12. November 2012 traten sie zu dritt die Heimreise an.

Das Sprichwort „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“ meint, dass man Menschen im Alter nicht aus ihrer Umgebung reißen soll. Das „Verpflanzen“ war auch für Daniel kein Kinderspiel. Von heute auf morgen war alles neu, Rita und Meindl waren oft erschöpft, manchmal überfordert. Daniel ging mit allen Menschen mit, egal ob er sie kannte oder nicht. Er schlief viel.

Heute geht Daniel in die 3. Klasse Grundschule, sprudelt nur so vor Fantasie und kann sich gar nicht schnell genug seine Schlittschuhe anziehen. Glücklich ist er beim Skifahren, Rollschuhfahren, Eislaufen, Fernsehen und Geschichtenschreiben. Er möchte Professor werden und verrückte Dinge erfinden. Das Schönste, was er bisher gesehen hat, waren Meer und Sonnenuntergänge. Über seine Adoption spricht er offen. Wöchentlich kommt eine Russisch-

lehrerin zur Familie nach Hause.

Daniel möchte einmal nach Sibirien, seine Mutter aufspüren, die Stadt erkunden, in der er geboren wurde. Seine Wurzeln suchen, auch wenn er sich bei Rita und Meindl daheim fühlt.

Anna Messner

weitere Bilder

Der Gabriel-Grüner-Schülerpreis wurde in diesem Jahr das sechste Mal vergeben. Der Preis (ein Projekt von ff, Agentur Zeitenspiegel, deutscher Bildungsdirektion, Bildungsausschuss Gemeinde Mals) richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberschule (4. Klasse) aus ganz Südtirol. In vier Workshops lernen sie, wie man eine Reportage in Wort und Bild verfasst. Der Preis ist benannt nach dem Südtiroler Stern-Reporter Gabriel Grüner, der 1999 kurz vor Ende des Jugoslawien-Krieges im Kosovo von einem russischen Söldner ermordet wurde.

In dieser Ausgabe bringen wir die Reportage von Anna Messner (18) aus Meran und Jana Zischg (17) aus Prad: Sie besuchen das Kunstgymnasium (Fachrichtung Grafik) in Meran. Sie haben die Geschichte zweiter Familien und ihrer Adoptivkinder aufgezeichnet. Anna Messner (unten) scheibt, liest, gestaltet und diskutiert gerne und möchte einmal Germanistik studieren. Jana Zischg (oben) fotografiert, malt und gestaltet gerne, sie strebt ein Studium im kreativen Bereich an.

Weitere Artikel

-

-

Homeoffice funktioniert

In der Rubrik Abseits in ff 13/20 brachten wir ein „Best of ...“ aus den Tiefen des Netzes

-

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.