(ul) Der US-Vizepräsident J. D. Vance fuhr letzte Woche nach Grönland. Kein Grönländer wollte das Ehepaar treffen. So begab er sich also nur auf ...

Leitartikel

Die Kultur des Verbots

In der Schule werden Jugendliche zu mündigen Menschen erzogen. In der Wirklichkeit sind ihre Freiräume eng. Wie sollen sie sich da ausprobieren?

50 Polizisten und 50 private Ordner haben am vergangenen Wochenende die „Wiss-Night“, den Ball des Bozner Realgymnasiums, bewacht. Warum? Weil es am Wochenende davor in Reinswald ein paar völlig betrunkene Jugendliche gegeben hatte. Vor dem Ball wurden die Organisatorinnen zum Quästor gebeten. Und sie mussten Tickets zurückerstatten, weil Unter-16-Jährige laut Verordnung des Bozner Bürgermeisters beim Ball nur mit Begleitung der Eltern zugelassen waren.

Ist das verhältnismäßig: 100 Ordnungskräfte für einen Ball, Mahnungen des Quästors, Aufenthaltsverbote, wenn eine junge Frau eine Wand besprüht?

Wie eng ist Südtirol für Jugendliche geworden (siehe Titelgeschichte in diesem Heft), wenn jede auch noch so kleine Abweichung geahndet wird: sprühen, auf Parkbänken liegen, trinken, sich einmal einen Joint genehmigen, laute Musik, in Bozen am Obstmarkt abhängen. Bürgermeister stellen Feste unter Generalverdacht: Wer einmal einen Rausch hat, gilt jetzt sowieso als asozial – dabei ist auch ein Rausch eine Erfahrung.

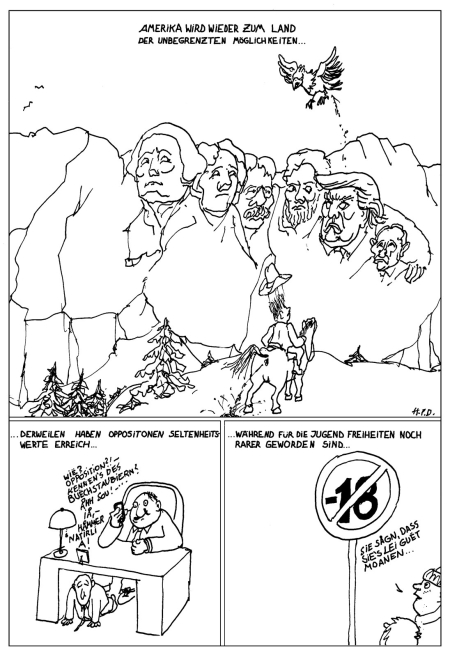

Es gilt das Prinzip: Verbote statt Eigenverantwortung. In den Schulen will man Jugendliche zu mündigen Menschen erziehen, im richtigen Leben entmündigt man sie, traut man ihnen nicht zu, mit sich selbst und den anderen verantwortungsbewusst umzugehen.

Ein besonderes Wort ist in diesem Zusammenhang: „Decoro“, das kann man mit „Anstand“ übersetzen, mit „ordentlich“, mit „aufgeräumt“. Aber es ist kein Wort, das einen (inneren) Wert bezeichnet, es steht nicht für Freiheit und Großzügigkeit. In Bozen darf man sich ja nicht einmal auf eine Parkbank legen, weil die Gemeinde es so will – und nicht einmal die Grünen waren geschlossen dagegen. Die Gewichte haben sich verschoben: von der Freiheit zur Sicherheit, vom Vertrauen in die Menschen zum Misstrauen.

Das neue Biedermeier, die neue Verbotskultur, hat auch mit den politischen Verschiebungen zu tun. Politik und Gesellschaft rücken nach rechts. Wir sind ein unsicheres Land, so trompeten es rechte und rechtsextreme Parteien (egal welcher Sprache) hinaus: also lieber verbieten, statt darauf bauen, dass die große Mehrheit der Jugendlichen es richtig machen will, sich an Regeln hält.

Die Leute, die so gerne verbieten, haben vergessen, dass sie einmal jung waren. Oder verdrängt, was sie selbst einmal angestellt haben, als sie noch etwas ausprobieren wollten. Jeder mag sein Leben führen, aber unschön ist es, wenn jemand für andere, besonders für Jugendliche dekretiert, wie sie zu leben und sich zu benehmen haben. Über die Stränge hauen ist auch eine Erfahrung, vor allem, um beim nächsten Mal das richtige Maß zu nehmen.

Verbote müssen manchmal sein, aber helfen tun eher klare Regeln, ausgehandelt und nicht von oben herab verordnet. Wenn man Jugendliche für die Demokratie begeistern will, brauchen sie Freiräume. Sich ausprobieren können hilft beim Wachsen.

Darüber sollten Politiker, die sich gern in Polizisten verwandeln, nachdenken, wie sie Freiräume garantieren können – mit Großzügigkeit und Toleranz gegenüber Dingen, die sie als meist ältere Menschen nur mehr schwer verstehen.

Weitere Artikel

-

-

Der Unruheherd

Robert Asam bringt für die Kabaretttage die besten deutschsprachigen Humorarbeiter nach Meran. Er provoziert gerne und kann eines nicht: still sein.

-

Wahlen in Zahlen

In einem Monat werden Bürgermeister und Gemeinderätinnen gewählt: nicht überall gibt es viel Auswahl.

Leserkommentare

Kommentieren

Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.